L'ingresso nella città di Capracotta

- Letteratura Capracottese

- 20 feb 2019

- Tempo di lettura: 6 min

Aggiornamento: 5 giu 2024

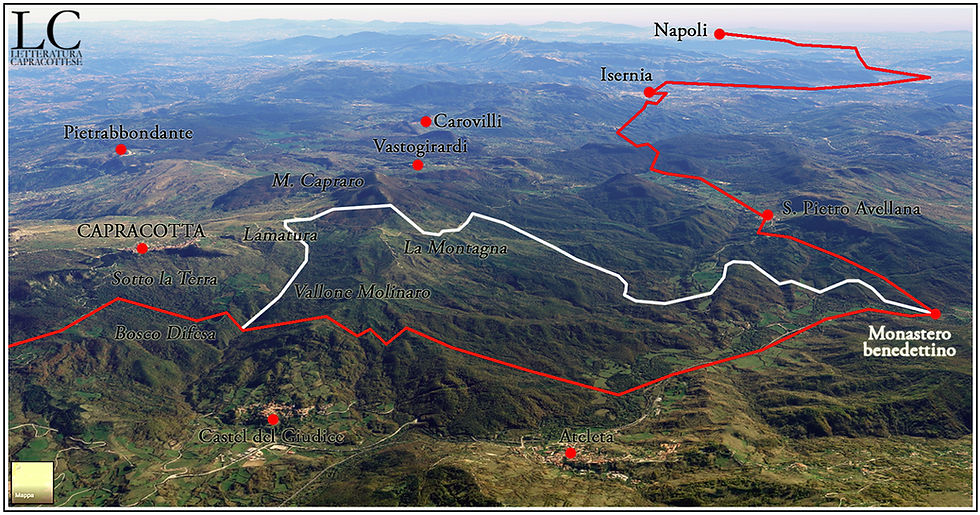

Per le valli e i passi, attraverso le parti più interne, camminando per cinque giorni consecutivi di villaggio in villaggio, ascendendo monti alla maniera dei quadrupedi (quasi tutte le città e i villaggi stanno infatti su cime altissime e inaccessibili alla vista), giungiamo il 29 di aprile presso Capracotta. Questa città è situata sul monte più alto della zona a circa sei miglia da Napoli, per cui dopodomani partiremo per esser tradotti sui triremi.

Nel giorno del nostro arrivo a Capracotta, il pastore Gergely Illés da Malomsok soffre già d'una terribile dissenteria e infatti viaggia esanime a dorso d'asino. In quell'istante un soldato grida: «Presto!» ad altri due prigionieri, affinché di grazia lo affianchino, mortificandolo, e lo sorreggano da ambo i lati stringendogli i ferri dei polsi ogniqualvolta ne percepiscano l'instabilità. Ciononostante Illés cade al suolo dove immediatamente spira.

Riverso a terra, ha logori il panno della veste e la stoffa della tunica. Steso seminudo, insepolto sulla pubblica via, diventerà senza dubbio alimento pei cani randagi. Ben dopo la mia liberazione, verrò a sapere che una sorte simile è toccata al pastore Mihály Gócs da Kalinów presso la città di Aversa.

Sempre quel giorno, a Capracotta, al calar del sole, i prigionieri, attraverso certi ufficiali, supplicano il comandante - che si fa chiamare Feldwebel - che sono disposti a pagare pur di non avere le catene ai piedi, dicendo: «Abbi pietà di noi! Non necessariamente ad entrambi i piedi ma quest'oggi almeno ad uno di essi!».

Ed io infine: «Signore, pietà di me soltanto!».

È per questo che viene disposto che al tramonto mi venga rimossa una catena, mentre gli altri continuano invano. Il giorno successivo, quello della partenza, un soldato ormai stremato decreta che anche altri prigionieri supplicanti godano - se così si può dire - del privilegio di vedersi sciogliere una catena dal piede.

Sebbene la natura d'ogni soldato sia quella di scrollarsi di dosso qualsiasi sentimento d'umanità, essi avrebbero certamente esaudito le nostre preghiere se ci avessero visti rivoltar per la disperazione nelle fortezze gesuitiche, costretti a commettere apostasia, senza comunque ripudiare Cristo. Del resto non abbiamo nulla più dei nostri poveri voti, strumenti che ci procura l'onnipotente Dio, per trovare il modo di portare alla luce del sole questa crudeltà inaudita alle orecchie degli uomini e questa tirannide sconosciuta all'intera Cristianità, se è vero che nessun uomo dei nostri tempi - eccettuate quelle tre settimane in cui l'equivoco sorto per i nostri studi gesuitici compiuti prima dell'incarcerazione ungherese ci ha concesso alcuni privilegi - ha subìto una tale prigionia che, al di là del pessimo viaggio, non prevede alcun rispetto, nonostante ci stiamo avvicinando allo Stato Pontificio, né ci è concessa la facoltà di conversare, costretti a riversare nelle pieghe degli abiti le contumelie per le disgrazie patite.

Quali disgrazie? Che trasportati nel Regno di Napoli alla stregua di maghi o stregoni, veniamo prostituiti e diffamati d'aver isterilito le nostre balie ed esercitato venefici incantesimi, e perciò incatenati e condannati alle galee. Oh malvagità più crudele d'ogni empietà!

È questa, in generale, la comune sorte dei prigionieri. Quanto a me, confesso che nel viaggio, penosissimo più che barbarico, m'è naturale cercare i segni di benevolenza di qualche soldato, e anche prima, nei giorni del carcere, qualcosa che potesse aver valore ai loro occhi, tant'è vero che gli altri hanno gli abiti lacerati - parte in carcere, parte a Trieste - mentre io ho le vesti germaniche, tunica e mantello, tutte rammendate. D'altra parte, lungi da me le blande persuasioni, quando troppe cose mi hanno spinto all'apostasia, ho meritato davvero il castigo, allorché dapprima con tutti gli altri sulle navi, poi nella restante marcia che da Pescara ci conduce a Napoli, han cominciato a incollerirsi i soldati e più d'una volta, tra i tanti, mi sono state inflitte frustate finché il Signore non ha provato pietà di me e, togliendo mirabilmente forza agli aguzzini, per la Sua ineffabile misericordia e straordinaria Provvidenza, e comprendendo i pianti dei prigionieri, ha portato a quella liberazione miracolosa ch'enarrerò.

Percorse più o meno trecento miglia germaniche, raggiungiamo Capracotta e dopodomani raggiungeremo Napoli. È l'alba del 1° maggio - ma il cielo è coperto - coi prigionieri che si accingono a marciare circondati da quattro coorti, cinti di catene dai lombi alle caviglie, con un solo piede libero di camminare. A una distanza di otto-nove stadi da Capracotta, ci mettiamo in cammino con sulla sinistra quella cresta montuosa, per una sorta di declivio apparso in una rada boscaglia, ove il sentiero che percorriamo si divide in due: uno interamente battuto sul quale camminano soldati e prigionieri, l'altro più antico, mai battuto, inclinato a sinistra e ricoperto di erbacce. Visto ciò, non tanto per fuggire, quanto per oltrepassare i miei compagni di schiavitù, prendo subito la palla al balzo: l'ultimo dei nostri si distanzia dal soldato ed io mi sporgo scuotendo non a caso il dorso, visto che in quelle ore estreme in molti vengono bastonati, le cui grida appaiono più barbare dei «Marciare! Marciare!» emessi di frequente durante il viaggio a mo' di ritmica cadenza tra i lamenti dei barcollanti e i sospiri di quelli ubbidienti al gran cuore. Durante questo piccolo avanzamento, ad appena sette piedi, ecco due viottoli contrassegnati da un macigno di non più di cinque cubiti in larghezza ed altezza ivi frapposto: passerei velocemente quand'ecco che, al di là d'ogni mio ragionamento e d'ogni mio desiderio, inaspettatamente devo arrestare il passo. Difatti, alle calighe che indosso si conficcano le spine di un vicino roveto, che vedo nettamente come un dono. Potrei forse strapparne anche i rami? Guardo tosto intorno quelli che mi seguono sul medesimo sentiero. Nessuno di loro mi vedrebbe fermare e imboccare quel viottolo. Immediatamente m'accosto alla scarpata, sicuro di non esser scoperto, e vedo dapprima che quattro centurie muovono da fronte e da dietro - ché i sentieri convergono verso uno spazio unico - poi le spine attaccarsi ai cosciali delle loro armature, infine guardo passare tutti lentamente e non poche vesti stracciarsi per la violenza.

Così la divina e meravigliosa Provvidenza dei supremi numi mi sottrae alle mani dei miei persecutori, e senza risparmio inizio a esultare cominciando ben presto a salire la cima della montagna dal versante destro, poi in velocità - il dolore è scomparso - scendo nella vallata successiva, dove esito a lungo, meditabondo, per capire da che parte andare. Alla fine decido che andrò a est, dove credo sia l'Ungheria, e dispongo l'animo alla partenza. A onor del vero il giorno della liberazione m'espongo a tali pericoli che, a rimembrarli, l'anima rabbrividisce dal profondo e la lingua s'arresta tremante.

Partito in un tripudio di gioia, dopo tre-quattro ore raggiungo a mezzodì un villaggio ai piedi d'una montagna non troppo elevata. Procedendo sulla sinistra, poste a due-tre pietre miliari più avanti, sempre sotto quel monte, trovo alcune capanne di campagna. Che fare? M'avvicino all'ultima di queste casupole ed ecco che - oh tonante voce divina! - vedo all'improvviso coi miei occhi raccogliersi, nel prato adiacente la capanna, una moltitudine di soldati, alcuni dei quali preparano i posti per mangiare, con altri che passano dirimpetto alla casetta (da cui mi tengo a distanza) impazienti di sdraiarsi anch'essi a mensa. Preda di dubbi e ansie mai conosciute finora, li fisso attonito - sto di fronte a loro ma di sicuro sono abbagliati - ma non posso avanzare né tantomeno arretrare. Non siamo in grado di distinguerci a vicenda a un lancio di sasso.

In quel mentre s'avvicina un contadino, in qualità di odogeta o di sostituto del comandante militare, ed immagino che venga perché mi abbia precedentemente visto a Capracotta. Vengo interrogato nella tipica lingua italica: «Dove vai?».

Vacillando, rispondo: «Roma».

«Vuoi allora – aggiunge – noleggiare un asino?».

«No, con me non ho denaro né beni» controbatto.

Lasciata quella campagna, allorquando un pigro soldato mi passa davanti, resto sgomento giacché: egli è uno dei miei persecutori o appartiene a un'altra guarnigione? Alla mia sinistra vedo un sentiero piuttosto esposto, diretto al vertice di quel colle, lo seguo e, poiché un fianco di quel montetto è aperto alla vista dei soldati, penso che sia meglio scendere. A quel punto, a dieci passi da una casa a cui mi sto faticosamente avvicinando, resto sbalordito quando rinvengo, in un antro a poco più di quattro cubiti di profondità, una bacchetta divinatoria in grado di guidarmi. Precipitato in quel fosso, mi chino e osservo che è del tipo valetudinario.

Sdraiato a terra, vedo lì per lì dei contadini passare per un'altra stradina, e dei soldati trasportare vettovaglie, che potrebbero facilmente scorgermi disteso in quella buca; tuttavia nessuno mi dice niente durante il transito e io non guardo nessuno in volto.

Poco dopo aver sentito scorrazzare qui e là i militari intenti a depredare - alcuni dei quali stanno nello stesso casolare in cui sono stato poco prima - e aver percepito muoversi e articolare parole intelligibili da parte di due prigioneri (uno dice all'altro in ungherese: «Szomódí, mio signore, cosa desidera vossignoria?»), vengo assalito dal terrore, dal panico, intuendo che presto mi troverò al cospetto dei miei veri aguzzini. Del resto, grazie a Dio, non c'è alcun soldato a metter piede su quel colle, né pei sentieri né di sghimbescio. La presenza di altri è piuttosto improbabile, ché anzi me ne renderei conto immediatamente.

Juraj Lányi

(trad. di Francesco Mendozzi)

Fonte: F. Mendozzi, L'inaudito e crudelissimo racconto della prigionia capracottese e della miracolosa liberazione, Youcanprint, Tricase 2018.