«La Chiesa Madrice sotto il titolo dell'Assuntione»

- Letteratura Capracottese

- 23 ago 2025

- Tempo di lettura: 11 min

Ci troviamo qui per onorare il 300° anniversario della consacrazione della Chiesa Madre di Capracotta, avvenuta, nonostante le traversie burocratiche, il 26 agosto 1725 per mano del vescovo Alfonso Mariconda: due anni prima, precisamente il 7 ottobre 1723, il vescovo capracottese Francesco Baccari aveva già consacrato l'altare maggiore. La domanda che penso sorga spontanea e a cui cercherò di dare risposta è questa: com'era fatta la chiesa di Capracotta prima del 1723?

La scelta delle fonti

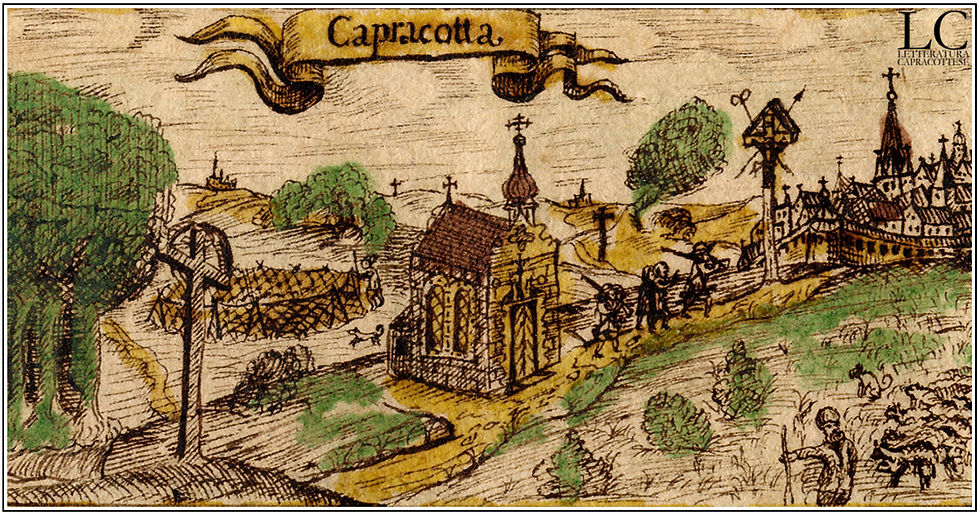

Per rispondere a questa domanda dobbiamo affidarci alle poche fonti in nostro possesso, una delle quali è puramente grafica, e trattasi della tavola a colori realizzata nel 1675 da Tobiáš Masník, uno dei più influenti capi religiosi del protestantesimo ungherese.

Egli fu incarcerato a Capracotta dal 4 maggio al 13 giugno 1675 e, durante quella prigionia, il reverendo Masník, assieme al compagno Ján Simonides, tratteggiò Capracotta così come gli era apparsa in quella primavera di 350 anni fa. La scena risulta occupata centralmente dal Santuario di S. Maria di Loreto, il luogo in cui avvenne l'arresto dei due preti evangelici, ma sulla destra vediamo un'ipotesi di quella che era la Chiesa Madre del tempo. In merito al carcere in cui erano rinchiusi, Simonides scrisse che «la nostra prigione [...] era già da un po' di anni che non la mettevano a posto: lo si poteva dedurre dalla grande sporcizia. Sopra la prigione c'era la cappella o – come la chiamavano – l'officium della Beata Vergine Assunta».

Tuttavia, al di là di questa stringata informazione, la fonte primaria per sapere quali fossero le forme - non tanto architettoniche, quanto organizzative - della precedente chiesa capracottese è l'apprezzo feudale stilato da Donato Antonio Cafaro l'11 aprile 1671 e di cui abbiamo parlato nel precedente incontro sul culto di san Sebastiano. In quella perizia, infatti, è scritto che «nel mezzo dell'habitatione della d.a Terra vi è la Chiesa Madrice, sotto il titolo dell'Assuntione, consiste in una nave maggiore, e due laterali, con l'altare maggiore tutto indorato, dove si conserva il Ss.mo con custodia con coro dietro; à destra dell'entrare inferiore è un altro superiore, che viene à stare all'incontro la porta della Chiesa per commodità, e fresco per l'estate con organo parte dorato, Campanile à sinistra dell'entrare di pietra del Paese con quattro campane, la maggiore delle quali è di cantara dodeci di peso [960 kg]».

Da questa prima testimonianza ricaviamo alcune informazioni importanti: innanzitutto che la chiesa era simile a quella attuale ma aveva due altari, uno maggiore, posto nel presbiterio, e uno secondario, situato nei pressi della porta d'ingresso, dove, a servizio della liturgia, stava anche un organo. Il campanile, ieri come oggi, era posizionato a sinistra dell'ingresso principale, tanto che sulla parte bassa è incisa la data del 1589, che verosimilmente è la data di conversione di una torre medievale in campanile.

Ora, però, vediamo quale era l'organizzazione cultuale del tempio capracottese, e dirò subito che la primitiva chiesa madre di Capracotta constava di 23 cappelle o altari dedicati ad altrettanti culti, quasi tutti giuspatronali, termine che in diritto canonico si riferisce al complesso di privilegi e oneri attribuiti ai fondatori e ai loro eredi.

In seguito alla ricostruzione della chiesa nel primo '700, gli altari si ridussero ai 12 attuali, quattro sulla sinistra, quattro sulla destra, due in fondo alle navate laterali, uno nella cappella della Visitazione e Morte, ed uno infine nella cappella di S. Filomena. Luigi Campanelli disse che questi altari «ebbero nuovi patroni [in] buona parte differenti da quelli elencati nella Relazione Cafaro del 1671». Per quel che mi compete, mi limiterò a raccontare qualcosa soltanto di quelle cappelle, di quegli altari e di quei culti andati perduti durante il processo di trasformazione della Chiesa Madre a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo.

La cappella del S. Rosario

Nel suo apprezzo, Cafaro scrive che «a sinistra dell'entrare vicino l'altare maggiore è la Cappella dello Ss.mo Rosario con Confraternita, li Fratelli della quale tengono obligo di far cantare li Sabbati di ogni mese le litanie, e per ogni prima Domenica di ciasched'uno Mese una messa cantata, e pagano al Clero docati sei l'anno».

Grazie a don Elio Venditti, ho ritrovato la pergamena con cui, il 16 aprile 1583, era nata a Capracotta la Congregazione del S. Rosario. Era stato l'inquisitore Tommaso Zobbio da Brescia, vicario dell'intero Ordo fratrum prædicatorum domenicano, a scrivere «manu propria» la bella pergamena con cui concedeva licentia alla Confraternita di Capracotta, sesta tra le congreghe allora presenti nel tessuto civile e religioso della nostra cittadina. Nel manoscritto venivano concessi vari privilegi alla nostra confraternita, tra cui l'erezione di una cappella «sub dicto titulo beatæ Mariæ de Rosario» (= sotto il titolo della Beata Vergine del Rosario) all'interno di questa chiesa e di un altare nella cappella della Madonna di Loreto, per interposizione del magister Giulio Nelli da Pistoia, frate minore che evidentemente operava allora a Capracotta.

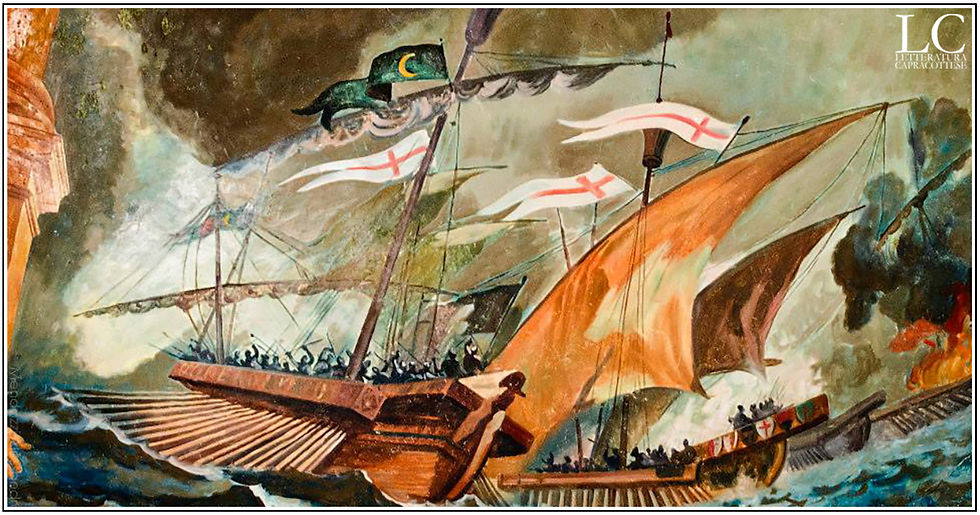

Inoltre, ai confratelli capracottesi «utriusque sexus» (= di entrambi i sessi) venivano confermate le grazie, i privilegi e le indulgenze dei fratelli del grande ordine domenicano. La licentia prevedeva pure l'istituzione a Capracotta della festa del Rosario, da celebrare la prima domenica d'ottobre, in vista della quale venivano richieste, per decreto di Gregorio XIII, opere d'indulgenza atte a commemorare la vittoria di Lepanto del 1571 contro i Turchi. Al contempo, veniva proibita l'immagine di san Domenico, procrastinando la decisione a quindici anni dopo, in quanto l'iconografia del santo doveva essere sottoposta a scrupolosa «recognitione» (= revisione). Infine, frate Tommaso dispose che oqniqualvolta un domenicano si fosse trovato a Capracotta o all'interno delle sue chiese, gli si sarebbero dovuti riconoscere i medesimi privilegi e indulgenze.

Segnalo che una statua della Madonna del Rosario era presente in questa chiesa fino ai primi anni '60 e segnalo pure che il suo Bambino venne “prestato” alla statua della Madonna di Loreto nel 1981 e fino al 2017.

La cappella dell'Annunciazione

Continuiamo con gli altari presenti nella primitiva chiesa. Cafaro scrive che «appresso è la Cappella della Ss.ma Annunziata della Famiglia de Ianni», che oggi rivive esclusivamente grazie al bell'affresco realizzato dal maestro Leo Paglione. Era dunque quella la prima cappella di giuspatronato menzionata ed apparteneva alla famiglia Di Ianni: probabilmente si tratta degli eredi di Giambattista Di Ianni, un grosso imprenditore che, nel primo Seicento, si stabilì a Canosa, giungendo ad affittare i suoi magazzini alla Cattedrale di S. Sabino. Forse, fu proprio in virtù di questo suo trasferimento in Puglia se, a fine secolo, il Capitolo della chiesa decise di non rinnovare l'altare dell'Annunciazione di Maria.

La cappella dello Spirito Santo

Proseguiamo: «appresso è la Cappella dello Spirito Santo della Famiglia Baccaro». In questo caso si potrebbero raccontare tantissime storie legate ai Baccari, una delle famiglie più illustri del nostro paese, completamente estintasi dal tessuto di Capracotta. Tuttavia, sopravvive una certa suggestione relativa alla ex Cappella dello Spirito Santo.

Difatti, se Agnone vanta eccezionali tempere sui soffitti lignei dell'ex convento di S. Francesco, Capracotta può dire la sua grazie a un soffitto ligneo di simile fattura che sovrasta il locale che porta al maestoso "Principalone". Il soffitto capracottese, meno raffinato ma più colorato di quello agnonese, ha un solo motivo iconografico: la colomba. Per la Bibbia questo uccello rappresenta lo Spirito Santo e possiede uno spessore simbolico assai ricco e profondo, rappresentando l'ipostasi cristiana più difficile da spiegare: lo Spirito Santo che è forza attiva di Dio all'opera.

Una possibile conferma che quel soffitto fosse un tempo quello della Cappella dello Spirito Santo sta nel taglio subìto (con relativa rimodulazione dei pannelli), dimostrando che quella attuale non è la sua collocazione originaria. La famiglia Baccari, come anticipato, era talmente ricca da possedere un'altra cappella nella primitiva chiesa madre, quella di S. Caterina, protettrice dei mugnai.

La cappella di S. Francesco

Procedendo nella lettura della relazione Cafaro, si apprende che «appresso è la Cappella di S. Francesco della Famiglia di Renzo vicino il Fonte Battesimale». In questo caso si è verificato un “trasloco” cultuale, con l'altare di S. Francesco d'Assisi che, dalla Chiesa Madre, è stato trasferito nella Chiesa di S. Antonio, dove tuttora resiste.

La storia del francescanesimo a Capracotta è d'altronde molto lunga ed articolata, per cui meriterebbe un convegno ad hoc. Dirò soltanto che tanti di voi avranno notato, al civico 26 di via Roma, lo stemma dell'Ordo franciscanus sulla chiave di volta di un arco che in passato rappresentava l'ingresso a un edificio della confraternita di san Francesco. Esso rappresenta chiaramente due braccia che si incrociano davanti la croce: gli avambracci sono quello nudo di Cristo e quello col saio di Francesco, giunti da un sacro vincolo al crocifisso che ne sigilla l'unione.

La cappella dei Ss. Innocenti

Da questo punto in poi i culti presenti nella vecchia chiesa madre di Capracotta cominciano a sbiadire davvero, e risultano quasi irrintracciabili nel terzo millennio, così come le famiglie che ne detenevano il giuspatronato. È il caso de «la Cappella delli Ss.ti Innocenti della Famiglia de Bucci»: i Santi Innocenti Martiri sono bambini di età inferiore ai due anni che vennero uccisi per ordine di Erode a Betlemme, nel tentativo di eliminare il neonato Gesù, come narrato nel Vangelo secondo Matteo. La Chiesa cattolica li commemora il 28 dicembre, ma non ho alcuna informazione in grado di legare la famiglia Di Bucci a questo antico culto.

La cappella della Pietà

Lo stesso discorso vale per «la Cappella della Pietà della Famiglia de' Renzi». Anche in questo caso, come per san Francesco, è possibile che sia avvenuto un "trasloco" devozionale dalla Chiesa Madre alla Chiesa di S. Antonio, nei cui magazzini risiede l'unica timida testimonianza di questo culto, una modesta oleografia della Pietà risalente al XIX secolo, probabilmente copia di una ben più celebre tela di epoca barocca. La famiglia che ne deteneva il giuspatronato non va confusa con i De Renzis - che giungeranno a Capracotta solo nel 1887 - bensì trattasi probabilmente di un altro ramo dei Di Rienzo, proprio coloro che trasferirono nella Chiesa di S. Antonio l'altare di S. Francesco d'Assisi.

La cappella di S. Leonardo

«Appresso è quella di S. Lonardo della Famiglia Carfagna»: qui è notte fonda. Il fatto che la famiglia Carfagna, sul finire del Cinquecento, emigrò in massa verso altri paesi, è probabilmente il motivo per cui la cappella di S. Leonardo non venne riconfermata nella Chiesa Madre del Piazzoli.

La cappella di S. Maria degli Angeli

Anche «l'altare di S. Maria degli Angioli della Famiglia Tartaglia» è sparito tra le pieghe del tempo, il cui culto resta vivo solo in Agnone, precisamente a Fontesambuco, dove ogni anno, il 2 agosto, viene portata in processione una statua della Vergine Maria.

La cappella di S. Carlo

Avvicinandoci al presbiterio, leggiamo che «a destra dell'altare maggiore è la Cappella di S. Carlo, ch'è dell'Università». Carlo Borromeo (1538-1584), nominato cardinale da Pio IV, fu arcivescovo di Milano durante i terribili mesi della peste del 1576-77, chiamata per l'appunto "peste di San Carlo". La presenza del suo culto non deve sorprendere, perché fu uno dei maggiori patrocinatori del Concilio di Trento, le cui riforme erano condivise dalle alte sfere diocesane di Trivento. Egli è inoltre il protettore dei seminaristi, il che fa supporre che nel Seicento, gli allievi del ginnasio francescano di Capracotta, lo invocassero in vista degli esami più duri. La memoria del suo culto resta impressa nel medaglione di destra sull'altare di S. Anna.

La cappella della S. Trinità

Prima di parlarvi del prossimo altare, dirò che dai regesti del notariato frentano del XVII secolo ho estratto un testamento davvero curioso, datato 10 aprile 1617 e firmato da Laura Carnevale di Capracotta, vedova di Marco Antonio Coccio di Sant'Angelo del Pesco. Nel suo testamento, Laura disponeva che alla sua morte gli eredi innalzassero nella chiesa madre di S. Angelo del Pesco una cappella dedicata alla Santissima Trinità.

In realtà, però, Laura era alla seconda vedovanza, perché in prime nozze aveva sposato un capracottese, Lazzaro Di Bucci, che diversi anni prima aveva patrocinato una cappella nella chiesa di Capracotta. Nel suo testamento, però, la signora chiedeva l'annullamento della donazione fatta dal primo marito al clero di Capracotta, cioè quando Lazzaro Di Bucci aveva elargito 400 ducati a don Prospero Carfagna, canonico di S. Maria. Laura ne aveva già parlato col vescovo di Trivento, il francescano Paolo del Lago, e la sua richiesta era dettata dal fatto che «la volontà de Lazzaro de Buccio suo primo marito [...] di lasciare ogni cosa alla Chiesa non fu vero, atteso che li preti di Capracotta lo sedussero a far fare detta declaratione et fu ingannata». Quasi certamente, fu per questo motivo che il clero non riservò un nuovo altare alla Trinità della famiglia Di Bucci.

La cappella del Crocifisso

Un altro esempio di scomparsa cultuale e familiare è quello della cappella «del Crocefisso, [che] fù della Famiglia Pede, hoggi dell'Università». Se nel tardo Seicento il giuspatronato su quella cappella era passato all'Università di Capracotta, significa che i Pede aveva lasciato già da tempo il nostro paese.

La cappelle mariane

Ora arriviamo ad un punto particolare della narrazione, perché nella relazione Cafaro si legge che «nella nave maggiore sono quattro Cappelle, una delle quali è della famiglia Pettenicchio, sotto il titolo di S. Maria della Pietà, e S. Francesco de Paola». Se il culto per questo francescano è rimasto vivo nei locali della ex congrega va invece sottolineata la questione inerente alle quattro cappelle posizionate nella navata centrale, facendo presagire forme architettoniche quantomai ampie, poiché se la primitiva chiesa madre, come detto in apertura, aveva anche due navate laterali, allora dobbiamo immaginarla grande almeno come quella attuale ed inoltre arricchita di cappelle e di altari sia lungo il perimetro che al centro del tempio stesso.

Seguono poi altre tre cappelle con dedicazioni mariane: la prima era situata «più abasso, verso la porta è la Cappella della Famiglia di Maio sotto il titolo di S. Maria di Monte Vergine, et di S. Vito»; poi «all'incontro è la Cappella di S. Maria di Costantinopoli della Famiglia Carnevale»; ed infine «vi è un'altra sotto il titolo di S. Maria della Consolatione Juspatronato della Famiglia Carfagna, la maggior parte delle quali Cappelle sono indorate». Tutte queste intitolazioni sono pressoché scomparse nel nulla. Riguardo alla prima delle tre possiamo ricordare che il capofamiglia Giuseppe Di Maio divenne nel 1701 governatore della Terra d'Iliceto, per cui, trasferendo l'intera famiglia a Deliceto, probabilmente non si vide riconfermare l'altare della Madonna di Montevergine.

Conclusioni

Concludendo, è possibile affermare che la primitiva chiesa madre di Capracotta rispecchiasse lo straordinario fervore religioso del XVI e XVII secolo, fervore che caratterizzò la Chiesa di Roma sia all'interno che all'esterno, e che nei fatti si tradusse nel desiderio di rinnovamento religioso, spingendosi fino al dissenso e alla riforma protestante.

Sulle alture di Capracotta, invece, quella ricchezza di culti è testimone della ricchezza delle confraternite e di molte antiche famiglie del luogo – Baccari, Carfagna, Di Ianni, Di Maio, Pede, Pettinicchio, Tartaglia ecc. Tuttavia, la mancata riconferma dei culti e dei giuspatronati della vecchia chiesa, così come la comparsa di nuovi culti e giuspatronati nella Chiesa Madre odierna, testimonia anche il ricambio generazionale di queste famiglie, passate da un'economia puramente feudale ad una mercantile, prova ne siano gli stemmi araldici presenti oggi: Campanelli, Carugno, Castiglione, Conti, D'Andrea, Falconi, Mosca.

La Chiesa Madre di Capracotta, insomma, trecento anni fa come oggi, è testimone attenta del dinamismo della nostra comunità.

Francesco Mendozzi

Bibliografia di riferimento:

L. Campanelli, La chiesa collegiata di Capracotta. Noterelle di vecchia cronaca paesana, Soc. Tip. Molisana, Campobasso 1926;

L. Campanelli, Il territorio di Capracotta. Note, memorie, spigolature, Antoniana, Ferentino 1931;

G. Carugno, La Chiesa Madre di Capracotta, S. Giorgio, Agnone 1986;

C. Marciani, Regesti marciani: fondi del notariato e del decurionato di area frentana (secc. XVI-XIX), voI. I, Japadre, L'Aquila 1987;

F. Mendozzi, Guida alla letteratura capracottese, vol. I, Youcanprint, Tricase 2016;

E. Novi Chavarria e V. Cocozza, Comunità e territorio. Per una storia del Molise moderno attraverso gli apprezzi feudali (1593-1744), Palladino, Campobasso 2015;

G. Riva, La colomba, segno dello Spirito Santo, in «Avvenire», Milano, 5 giugno 2014;

P. Scaramella, Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai tribunali di fede di Napoli: 1563-1625, Ist. italiano per gli Studi filosofici, Napoli 2002;

F. Valente, Luoghi antichi della Provincia di Isernia, Enne, Bari 2003.